なぜドレミファソラシドなのか?

歌詞のSancte Johannesの2つの単語の頭文字からとったのです。 SJのJ=jをiの異体字とみなしてシ(Si)となったのでした。 こうして「ドレミファソラシ」という音名は付けられていったのです。

キャッシュ

ドレミを考えた人は誰ですか?

<ドレミは世界共通?> 私たちが音楽を楽しむときに避けて通れないのが「ドレミファソラシド」という音の名前です。 逆にこの呼び名は万国共通で、音楽が世界の共通語ともいわれてるワケでもあります。 これを最初に考えた人は、11世紀前半に中部イタリアで活躍したグイド・ダレッツォであったと伝えられています。

ドレミの歌の元ネタは?

2010年の劇団四季による『サウンド・オブ・ミュージック』上演でもペギー葉山版の歌詞が使用されている。 なお、歌詞中にドーナツを登場させたことについて、後にペギー自身が戦時中の集団疎開で食べ物が乏しい中、一番食べたかったものが母親手作りのドーナツだったことからこの歌詞を着想したと語っている。

ドレミはなぜイタリア語?

キリスト教を布教させるために、言葉だけでなく、聖歌を歌うことで広めたと言われています。 キリスト教の布教とともに、聖歌によってイタリア語が広まっていったのです。 その名残で、音楽の用語や音名はイタリア語を使うことが多いんです。 「ドレミファソラシド」の音名の成り立ちも、この聖歌に由来しています。

キャッシュ

なぜラがAなのか?

今から2600年ほど前、古代ギリシャで当時使われていた弦楽器に張られていた弦の中で、一番低い音の弦を「A」と名付けました。 それが今の音でいう「ラ」だったようです。 一番低い音、つまり、始まりの音をアルファベットの最初の文字にしたのですね。

なぜ音は7音なのか?

世界中に七音音階が多い理由は、おそらく、テトラコルド を2つ積み重ねると七音音階になるから、だと思われます。 実際、世界中の多くの七音音階がテトラコルドの積み重ねとしてとらえられます。 例えば、メジャースケールであれば、全全半の音程でできているテトラコルドを2つ(ドレミファとソラシド)積み重ねたものです。

ドレミの歌 どこの国?

「サウンド・オブ・ミュージック」は、元々はオーストリアのマリア・フォン・トラップの書いた「トラップ・ファミリー合唱団物語」が原作です。 それが「サウンド・オブ・ミュージック」のタイトルで1959年にミュージカルとして初めて上演され、その後1965年に映画となって公開されました。

ドレミは何語?

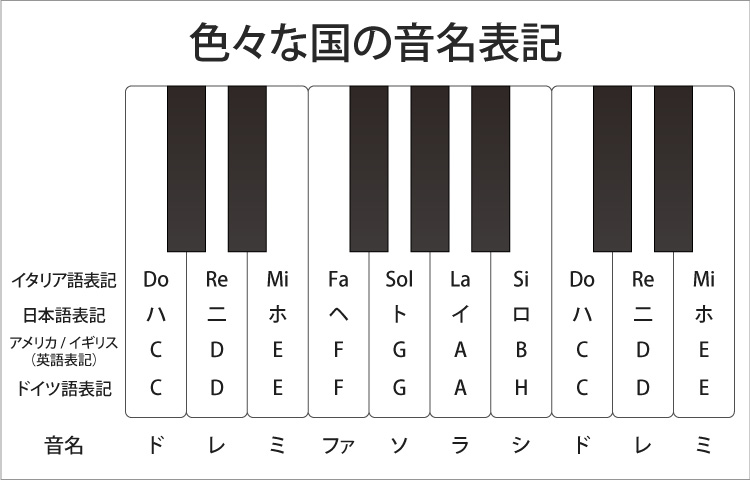

「ドレミファソラシド」の読み方はイタリア語で、日本語だと「ハニホヘトイロハ」、英語だと「CDEFGABC」、さらにドイツ語だと「ツェーデーエーエフゲーアーハーツェー」となり、国ごとに読み方が違います。 世界の共通言語が英語のように、音名の共通言語は一般的にはドイツ語になります。

ドレミはどこの国の言葉?

この「ドレミ……」とは、日本語じゃないってご存じでしたか? 「ドレミファソラシド」の読み方はイタリア語で、日本語だと「ハニホヘトイロハ」、英語だと「CDEFGABC」、さらにドイツ語だと「ツェーデーエーエフゲーアーハーツェー」となり、国ごとに読み方が違います。

ドレミ って何?

西洋音楽の階名で、初めの三音。 また一般に、音階のこと。

なぜ440Hzはドになったのか?

ドイツ人とイギリス人のフルート奏者が一緒に演奏する場合、片方のフルートを切って短くする必要があったのでしょう。 そういった弊害をなくすために1939年の国際会議でA=440Hzに定められたそうです。

チューニング なぜオーボエ?

オーボエは音が安定していますし、逆にオーボエのチューニングは簡単にその場でできるわけではないので、他の楽器がオーボエに合わせるという理由があります。 また、オーボエの音は、よく響きますので数十人いる演奏家たちに聞こえやすいということもあります。

なぜピアノには黒鍵があるのか?

鍵盤が黒を基調としていた理由としては「高価な象牙を面積の狭い部分に使うほうがコストを抑えることができるから」「面積の広い部分が黒のほうが女性の手の白さを強調できるから」「当時は黒鍵の素材である黒壇のほうが軽かったため、鍵盤を軽くするため」の3つが代表的です。

ミのシャープ がないのはなぜ?

「ミ」と「ファ」の間は半音であり、黒い鍵盤が存在しません。 分かったでしょうか。 ピアノの鍵盤に「ミ♯」と「シ♯」が存在しないのは、ミとファ、シとドが半音で隣り合っているから、です。

日本語でドレミとは何ですか?

音の名前と言えば、皆さまお馴染みの「ドレミ……」ですよね。 この「ドレミ……」とは、実は日本語じゃないってご存じでしたか? 「ドレミファソラシド」の読み方はイタリア語で、日本語だと「ハニホヘトイロハ」です。 そして、最初の難関と言っても過言ではない。

日本 ドレミ いつから?

子どもたちが「ドレミ」で歌を歌うようになったのはいつからか。 戦前はハニホだったと思うが、いつからかドレミになっている。 文部省の通達が出たのは、昭和21年8月。 ※国民学校時代は、「イロハ」が義務付けられていたので、そこから変更されたのは昭和21年であることは分かったが、実際に学校に広まったのはいつごろか不明。

ドレミの和名は?

音の名前と言えば、皆さまお馴染みの「ドレミ……」ですよね。 この「ドレミ……」とは、実は日本語じゃないってご存じでしたか? 「ドレミファソラシド」の読み方はイタリア語で、日本語だと「ハニホヘトイロハ」です。 そして、最初の難関と言っても過言ではない。

ハニホヘトイロハとは何ですか?

日本語音名「ハニホヘトイロハ」まとめ

「ドレミファソラシド」がイタリア語音名であるのに対して、「ハニホヘトイロハ」は日本語音名である。 「ハニホヘトイロハ=「ドレミファソラシド」という順番で対応する。 日本語音名に、#がついたら「嬰」を、♭がついたら「変」を頭につける。

周波数442と440の違いは何ですか?

ピッチは442Hzと440Hzのどちらかに合わせる

442ヘルツと440ヘルツとでは、それぞれ風合いが少し異なります。 一般的なのは440ヘルツですが、442ヘルツのほうが明るい印象に聞こえます。 この2種類のピッチのうち、どちらかを選んでピアノの調律をおこなうのです。

チェンバロとピアノの違いは何ですか?

チェンバロとピアノは形がよく似ていて、どちらも鍵盤を指で押さえて演奏します。 見た目に大きな違いはありませんが、性能にはさまざまな違いがあります。 例えば、チェンバロは、爪で弾くことで弦を振動させて音を出す「撥弦楽器」ですが、ピアノはハンマーで叩いて弦を振動させ音を出す「打弦楽器」であること。