盆提灯と提灯の違いは何ですか?

皆様は盆提灯と白提灯の違いはご存知でしょうか? 盆提灯とは、お盆にご先祖様の供養をするため、ご家族やご親戚などが用意をして飾るもの。 それに対して白提灯とは、新盆、初盆の時にだけ使用される提灯の事です。

盆提灯は何年飾るの?

Q盆提灯はどのくらいの年月飾るものでしょうか。 A お盆はご先祖さまの年に一度の里帰りです。 その時の家路を照らす道しるべとして飾る盆提灯は、基本的に毎年お盆の時期に飾るようにしましょう。 たくさん頂いた盆提灯を毎年飾るのが大変な場合は、2〜3年後に少しずつ飾る数を減らしていくことはあります。

盆提灯を飾る意味は?

お盆の時期に提灯を飾る意味

お盆の時期は、ご先祖さまが迷わず里帰りできるよう、“道しるべ”として家の仏壇に提灯の灯りを灯します。 また、玄関に使う門提灯はご先祖さまが帰ってこられる時の目印と、初盆参りされるお客さまに対する目印でもあります。

初盆の提灯は誰が買うのか?

Qお盆提灯、誰が買うのですか? お盆提灯は、故人様の子供、兄弟や親戚、故人と親しかった方が贈る傾向にありました。 しかし、近年ではお盆提灯を飾る住宅事情などの理由から、子供や兄弟、親戚から盆提灯用にと現金で頂戴し、ご自宅で揃える方も増えてきました。

初盆 提灯 いくら?

初盆の提灯代の相場は、5000円〜3万円。 初盆の提灯代を包む袋には「提灯代」と書き、黒白結びきりの水引きを使用する。

盆提灯は必要ですか?

そもそも初盆に提灯は必要? 故人を迎えるという気持ちがいちばん大切ではあり、必ず提灯を用意しなくてはならないというものではありません。 しかし、故人の霊に感謝を示しにぎやかにお迎えする意味でも、初盆にはぜひ提灯を用意したいものです。

お盆飾りの捨て方は?

新盆のとき1年限り飾る白張り提灯(白紋天)やまこもなどお盆用品は、かつては自宅で燃やしたり、川に流したりされていましたが、最近の住宅事情や廃棄物処理の規制によって難しくなっています。 通常のごみとして処分して構いませんが、気になるようなら紙などに包んで他のものとは分けて処分してはいかがでしょうか。

盆提灯の飾り方は?

提灯は、盆棚の脇に対となるように飾ります。 ※家紋入り提灯と絵柄入り提灯の両方を飾る場合は、一番奥に家紋提灯、手前側に絵柄入り提灯が来るようにし、扇形に広がるように飾ります。

迎え提灯の色は?

新盆の白提灯とは 新盆を迎えるにあたって必要なものといえば、新盆用の白提灯。 白提灯には、「初めて帰ってくる故人の霊が迷わない為の目印」、「清浄無垢の白で故人を迎える」といった意味があります。 設置場所ですが、玄関あるいは部屋の窓際、仏壇の前に吊るし、故人をお迎えします。

お仏壇の電気はいつ消すの?

仏教では四十九日までは灯りを絶やしてはいけないと言われています。 これは、裁きを受けている故人の足元をろうそくの火が照らしていると考えられているためです。

初盆はいくら包むの?

新盆の香典の金額相場はいくら? 【ご友人やお知り合い、会社の方の場合】5,000円~10,000円前後が一般的ですが、生前親しかった方は多めに包む場合もあります。 【叔父・叔母、祖父母などのご親族の場合】5,000円~10,000円前後が一般的です。

親の初盆にいくら包む?

初盆法要で包む香典の金額相場は?

| <初盆法要の香典金額の相場> | |

|---|---|

| ・兄弟姉妹 | 約1万円~3万円 |

| ・両親 | 約1万円~3万円 |

| ・子ども | 約1万円~3万円 |

| ・祖父母 | 約5千円~1万円 |

盆提灯 どこに吊るす?

わかりやすいように玄関や縁側の軒先、仏壇の前などに吊るしましょう。 故人の霊がはじめて家に帰ってくる初盆は、親族や故人と親しかった人が集まり、通常のお盆よりも手厚く供養します。 古くから初盆を迎える家には盆提灯を贈る習わしがあります。 贈られた盆提灯の数が多ければ多いほど、故人が慕われていた証と考えられていたようです。

お盆お供え終わったらどうする?

食べ物のお供えの片付け方

また、お参りに来られたお客様やご親族に分けたり、お土産としてお渡したりする形で対応しても問題はありません。 ただし、もしどうしても食べきれなかった場合は、半紙やキッチンペーパーなどの白い紙に包んで、ごみとして処分しましょう。

お盆飾り終わったらどうする?

家庭でお盆用品を処分する時は、味塩以外の塩を使ってお清めをし、白紙に包んで他のゴミとは分けて処分します。 家庭での処分に抵抗がある人は、お寺でお焚き上げをしてもらい処分しましょう。

提灯どこに飾る?

盆提灯は帰ってきたご先祖様に感謝をささげるお供え物として、盆棚や仏壇のそばに飾ります。 四十九日を過ぎて初めて迎える「新盆」の場合は、故人の魂が迷わないように、玄関や縁側の軒先に白い提灯を飾るのが正式とされています。 最近では防犯上の理由もあり、仏壇のある部屋の窓際に飾る家庭も増えてきました。

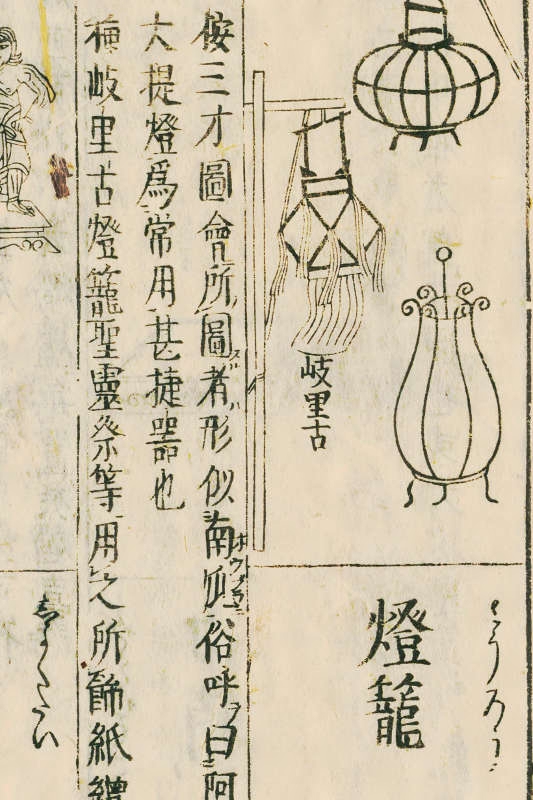

霊前灯とは何ですか?

霊前灯(れいぜんとう)とは、雛人形のぼんぼりに似た小さな盆灯籠(ぼんとうろう)のことをいいます。 霊前灯(れいぜんとう)は、霊が安らかに成仏することを願って、送り出すための灯明です。 帰ってくる霊を華やかにお迎えするために、他の盆提灯と共に飾る場合もあります。

迎え提灯の飾り方は?

初盆の提灯は、正式には玄関先や軒先に吊るして飾るものです。 もともとは吊るした提灯に明かりを灯し、故人の霊はその明かりを目印に、迷うことなく家に帰ってくるとされました。 玄関先や軒先に吊るすのが難しい場合は、窓辺や仏壇の前に飾っても問題はありません。

仏壇のお線香は何本?

人間の口は、とかく悪業を積みやすく、けがれやすいものなので、仏さまに供える火を消すには向かないからです。 宗派の正式な線香の本数は、天台宗は3本、真言宗は3本、浄土宗は1本、曹洞宗は1本、臨済宗は1本、日蓮宗は1本です。 浄土真宗本願寺派と真宗大谷派は、適当な長さに折って寝かせます。

亡くなった人は49日まで何をしてるの?

仏教によると、人は亡くなったあと、49日目に仏様のいる極楽浄土に向かうとされています。 四十九日までの間は7日ごとに閻魔様の裁きを受けます。 そして49日目には、極楽浄土に行けるかどうかの最後の審判を受けるのです。 そのため、四十九日には盛大な法要を行い、供養を行います。